Das Schloss Erlach wurde gegen Ende des 11. Jahrhunderts durch den Grafen Burkhard von Fenis, Bischof von Basel, gegründet. Hier erfahren Sie mehr über dessen Geschichte.

1266 erhielt das Städtchen Erlach von Rudolf II. das Stadtrecht. Im Laufe der Burgunderkriege wurde es 1474 bernisch. Bis zum Untergang der alten Eidgenossenschaft war Schloss Erlach nun Landvogteisitz. Während dieser Zeit amteten 65 bernische Landvögte im Schloss. Der wohl bekannteste ist Niklaus Manuel Deutsch (geb. 1484), der bernische Reformator, Maler und Dichter. Er war von 1523 bis 1528 Landvogt in Erlach und gilt unter anderem als Förderer des Weinbaus in dieser Gegend.

1831 bis 1874 war das Schloss der Amtssitz des Regierungsstatthalters. 1874 wurde im Städtchen das Amtshaus eingerichtet und im Schloss eine "Rettungsanstalt für Knaben" gegründet. Im Schloss befand sich nun die dritte kantonale Rettungsanstalt (Landorf Köniz 1848, Aarwangen 1867). Der Name wandelte sich im Laufe der Zeit in "Rettungsanstalt für arme Buben", "Bubenanstalt", "Erziehungsanstalt", "Erziehungsheim" bis hin zum heutigen "Schulheim".

1979 bis 1983 fand der letzte grosse Umbau statt. Zu diesem Zeitpunkt wurden zusätzlich die oberen Altstadthäuser als Gruppen- und Personalwohnungen beigezogen. Seit 1988 werden auch Mädchen ins Schulheim aufgenommen.

Heutige Nutzung

Im Schloss befinden sich heute die Verwaltung mit diversen Sitzungs- und Schulungsräumen. Die Zentralküche liefert die Mahlzeiten, die in den Gruppenhäusern eingenommen werden. Jeweils am Freitagmittag essen alle miteinander im altehrwürdigen Speisesaal und pflegen ein vergnügliches Wochenschlussritual.

Das ehemalige Konvikt beherbergte bis 1983 die Wohnräume der Kinder und Jugendlichen. Heute befinden sich darin die Schulzimmer, die Turnhalle, ein Mehrzweckraum, die Mediathek, das Malatelier sowie die Werkstätten. Die Werkstätten dienen sowohl dem Technischen Dienst für den Unterhalt der verschiedenen Gebäude als auch der Schule für die Fächer technisches/textiles Gestalten und den Wohngruppen für die Freizeitkurse der Kinder.

Im ehemaligen Schulhaus sind heute eine Wohngruppe und die Lingerie untergebracht. In der benachbarten Altstadt befinden sich drei weitere Gruppenhäuser.

Von der Rettungsanstalt zum Schulheim Schloss Erlach - Ein geschichtlicher Überblick über 125 Jahre (1874 - 1999).

Im Januar 1874 beschloss der Grosse Rat des Kantons Bern wegen Platzmangels und stetiger Überbelegung der beiden bisherigen, die “Errichtung einer dritten Rettungsanstalt für verurtheilte und verwahrloste Knaben” im Schloss Erlach. Noch bevor dieses für seinen neuen Zweck umgebaut war, nahm die Anstalt drei Monate später unter der Leitung des bisherigen Vorstehers der Schwesterinstitution in Aarwangen mit einem Lehrer, zwei Knechten, einer Magd und fünf Knaben von da seinen Betrieb auf.

Es galt nämlich, rechtzeitig das durch die Juragewässerkorrektion dem Bielersee erst abgerungene Land für die anstaltseigene Landwirtschaft brauchbar zu machen. Noch vor der offiziellen Betriebsaufnahme am 1.Juli 1874 arbeitete ein zweiter Lehrer mit. Bis Ende des Jahres wies die kantonale Direktion für das Armenwesen der Anstalt im Schloss Erlach insgesamt 39 Knaben zu. Platz hatte es da für 45 Zöglinge - nach einem Ausbau 1877 für deren 60.

Aufgenommen werden konnten gemäss Gesetz Knaben, die “frühzeitig Anlagen zu sittlichen Gebrechen oder Vergehen kund geben oder deshalb bereits richterlich bestraft worden sind ...”. Das Eintrittsalter wurde auf 12-16 (ab 1934 auf sechs) Jahre, das Austrittsalter zwischen 16 und 17 Jahre festgelegt. Im Normalfall sollten die Knaben im Kanton Bern wohnhaften Familien entstammen und protestantischer Konfession sein.

Die internen Strukturen

Beim Essen bildete die ganze Anstalt eine Einheit. Alle, Vorsteher, Lehrer, Dienstboten und Knaben, assen (bis 1955) miteinander, ebenso waren die sonntäglichen Kirchenbesuche und die Spaziergänge gesellschaftliche Ausgänge. Die in eine Ober- und eine Unterschule unterteilte, anstaltseigene Schule besuchten die Knaben unabhängig von ihrem Lebensalter, je nach ihren Fähigkeiten und Leistungen. (Im Laufe der Geschichte haben auch immer wieder einzelne Schlossbuben die Sekundarschule im Städtchen besucht.) Ansonsten lebten die Zöglinge in einer von drei “Familien” unter der Leitung eines ledigen Lehrers. Jede “Familie” verfügte über ein Wohnzimmer, einen Abort und einen Schlafsaal, in welchem auch der Lehrer zu nächtigen hatte.

Es verwundert daher kaum, dass die sozusagen an die Stelle des leiblichen Vaters gestellten jungen Lehrer, welche praktisch rund um die Uhr fast ohne Freitage und Urlaube für die Zöglinge da waren, bis auf wenige Ausnahmen jeweils nur kurze Zeit - wenige Tage (!) bis drei, höchstens vier Jahre - im Schloss Erlach blieben. Der häufige Wechsel der Bezugsperson wirkte sich negativ auf die Zöglinge aus. Als “Vater” anreden liessen sich allerdings (bis 1960) die 13, 35, 26 beziehungsweise 14 Jahre lang amtierenden vier Vorsteher, welche die Gesamtverantwortung für die Erziehung der Knaben innehatten. Entsprechend war ihre Ehefrau die “Mutter”. Gemeinsam mit ihren eigenen Kindern wohnten sie aber in einer separaten Amtswohnung im Schloss.

Der Anstaltsleiter durfte dem Regierungsrat die Lehrer zur Wahl vorschlagen, für die Anstellung des übrigen Personals aber war er (bis 1955) alleine zuständig, ebenso für die gesamte Administration und für den angegliederten Landwirtschafsbetrieb, für dessen fachliche Belange ihm allerdings noch ein Meisterknecht zur Seite stand.

1933 wurde die Anstalt, umbenannt in “Erziehungsheim”, ein erstes Mal in grossem Stil umgebaut. Helle Räume, farbige Möbel und erstmals seit fast 60 Jahren (!) neue Betten verliehen den Bewohnern ein neues Lebensgefühl. Nun umfasste das Heim vier “Familien” mit je maximal 16 Kindern. Die Lehrer, später die Gruppenleiter(innen), verfügten über eigene Zimmer angrenzend an diejenigen ihrer Schutzbefohlenen.

In den folgenden 50 Jahren verschlechterte sich dann aber die Wohnsituation für die Zöglinge wiederum zusehends, so dass später nur noch von drei “Familien” die Rede ist und die Zöglingszahl bewusst tiefer gehalten wurde.

Sozusagen ein neues Zeitalter brach für das “Schulheim” an, als die Zöglinge nach jahrzehntelanger Planung 1984 endlich drei Häuser in der oberen Altstadt und das zum Wohnhaus umgebaute alte Schulhaus im unteren Schlosshof als Gruppenwohnungen beziehen konnten. Im ehemaligen Zöglingstrakt wurde nun die Schule einquartiert. Darin verfügen die meisten Klassenzimmer über einen eigenen, separaten Nebenraum, der einerseits als Materiallager, andererseits aber auch für die individuelle Förderung einzelner Schüler dient. Im selben Gebäude wurde beim Umbau “altstadtseitig” der Boden zwischen Erdgeschoss und Keller grossflächig herausgeschlagen. Der so entstandene, grosse zweistöckige Raum ist Turnhalle und - dank mobiler Bühne - Theatersaal.

Erstmals in der Geschichte durften nun auch Mädchen aufgenommen werden. Die Gesamtzahl der Jugendlichen wurde gleichzeitig auf vier mal sechs (bis sieben) begrenzt. Immer mehr, heute praktisch alle Mahlzeiten, ob selber zubereitete oder aus der Schlossküche bezogene, wurden und werden von da an in den Wohn- und Essstuben der einzelnen Häuser in der Gruppe eingenommen. Damit näherte sich die Heimerziehung in weiteren Schritten derjenigen in den natürlichen Familien an.

Allerdings ist die “Rund-um-die-Uhr”-Betreuung der Zöglinge durch eine einzelne Person (Lehrer) spätestens nach dem zweiten Weltkrieg immer stärker ersetzt worden durch ein ganzes Betreuerteam mit geregelten und kürzeren Arbeitszeiten. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, wenn das Personalverzeichnis immer mehr Namen aufführt, je länger desto weniger aber im Bereich Landwirtschaft und verhältnismässig auch weniger Handwerker, dafür vor allem Erzieher(innen). Für die Betreuung der 28 Kinder im Jahre 1997 beispielsweise waren insgesamt 33 Personen verteilt auf etwas über 26 Vollzeitstellen im Solde des Schulheims Schloss Erlach.

Die Aufsicht über die Institution im Allgemeinen wie auch diejenige über die Amtsführung des Vorstehers und der übrigen Beamten und Angestellten oblag der sogenannten “Aufsichtskommission”.

Die Erziehung

Der Erziehung in der “Rettungsanstalt” lag nicht der Gedanke des “Bestrafens” oder gar des “Einsperrens” zu Grunde, sondern klar derjenige der Erziehung, verstanden als “Rettung”, sowohl im christlichen Sinne als auch für die Gesellschaft. Der Religionsunterricht galt denn auch als “wohl das wichtigste Erziehungsmittel “, weshalb die Vorsteher das Erteilen dieses Unterrichts sich persönlich vorbehielten. Um das Ziel zu erreichen, galt es denn auch in den ersten paar Jahrzehnten des Bestehens der Anstalt auf Schloss Erlach, die “bösartigen, verwahrlosten”, wegen Diebstahls, Erpressung, Betrug, Lügen, Brandstiftung, Unsittlichkeit oder Unzucht verurteilten Knaben möglichst abgeschirmt von “Aussenkontakten” bei harter Arbeit in Landwirtschaft und Rebbau und durch Schulbildung zu “nützlichen Gliedern der Gesellschaft” zu formen. Urlaub gab es beispielsweise für die Zöglinge bis 1925 während der ganzen Aufenthaltsdauer nicht.

Die Tatsache, dass die Mehrzahl von Entweichungsversuchen der Zöglinge im Winter stattfanden, zeigt, dass den meisten von ihnen die körperliche Betätigung im Sommer mit Tagwacht um drei-, beziehungsweise sechs Uhr morgens, mit anschliessendem Arbeiten in der Landwirtschaft bis am Abend und mit wenig “Freizeit”, immer noch besser gefiel als das Lernen in der Schule. Unter “Freizeit” darf man sich allerdings nicht etwa Zeit zur freien Verfügung der Knaben vorstellen. Es bedeutete Spiel und Sport zur Abwechslung und Erholung vom strengen Schul- und Arbeitstag unter der Anleitung und ständigen Aufsicht durch die Lehrer oder Angestellten. Die “Jugendspiele” galten dabei als ein “nicht zu unterschätzendes Erziehungsmittel”. Unverplante Zwischenzeiten kannten die Zöglinge also nicht. Sogar der Sonntag war durchstrukturiert, jedoch als Abwechslung zur übrigen Woche ohne Landwirtschafts- oder Schularbeit.

Nach 1925 verbesserten sich die Möglichkeiten für Aussenkontakte der Knaben. Über Weihnachten und später mehrfach verteilt übers Jahr erhielten sie, zuerst unter bestimmten Voraussetzungen, später bedingungslos, Ferien ausserhalb von Schloss und Zöglingsverband. Durch die Teilnahme an Festen und Anlässen im Städtchen und Mitgliedschaft Einzelner in lokalen (Sport-)Vereinen, öffnete sich das Heim langsam gegen aussen. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wurden regelmässige Kontakte der Heimbewohner zu ihren Eltern (oder Vormündern) schliesslich sogar zu einem sehr wichtigen Bestandteil des Erziehungsprogramms erklärt und entsprechend stark gefördert (und gefordert!).

Landwirtschaft und Schule

Die zunehmende Mechanisierung in der Landwirtschaft, beginnend um 1900 mit dem Kauf erster Maschinen, erleichterte den Knaben die Arbeit immer mehr. Landabtausch und Landerwerb näher am Schloss ersparte ihnen zudem mehr und mehr die (bis zu anderthalb stündigen) Fussmärsche zur Feldarbeit. Die so “gewonnene Zeit” wurde für vermehrten Schulunterricht und zunehmend auch für Handfertigkeitsunterricht bei den heimeigenen Handwerkern eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es mit der Zeit immer schwieriger, all die Schlossbuben noch sinnvoll in Landwirtschaft und Rebbau zu beschäftigen. Letzterer wurde daher 1996 dem bisherigen Angestellten zur selbständigen Pacht überlassen. Da aber auch nach neusten Erkenntnissen die Beschäftigung der Heimbewohner in und mit der Natur als sehr geeignetes Erziehungsmittel anerkannt ist, sieht das “Konzept Schlossallmänd” von 1991 vor, dass jeder Gruppe (früher “Familie”) ein ganz bestimmter Teilbereich der Garten-, Feld- und Stallarbeiten zu vorgegebenen Zeiten unter der Anleitung des Gruppenleiters /der Gruppenleiterin “selbständig” erledigt.

Je weniger wichtig die landwirtschaftlichen Arbeiten als Beschäftigung für die Knaben wurden, desto mehr prägte die Schule ihren Alltag.

Mit der zunehmenden Bedeutung der Schule nahm diejenige der Lehrer als Heimerzieher im Sinne des “Familienoberhauptes” ab. Als 1940 erstmals ein bisheriger Lehrer als Verheirateter weiterhin an der Schlossschule unterrichtete, aber nicht mehr bei der Gruppe übernachten musste, wurde (vermehrt auch weibliches) Personal für den Gruppendienst eingeteilt und später solches mit sozialpädagogischer Ausbildung extra dafür angestellt. Dabei fällt auf, dass generell gesehen das nun zu mehrheitlichem Gruppendienst bestimmte Personal von Ausnahmen abgesehen nur recht kurze Zeit im Heim tätig war und ist. Dagegen ist die Verweildauer der Lehrer auf Schloss Erlach seit sie (weitgehend) vom Gruppendienst entbunden und bezüglich Freizeit, Ferien und Lohn den übrigen Lehrern an den Staatsschulen in etwa gleichgestellt sind, merklich gestiegen. Einzelne konnten um die Jahrtausendwende auf 10,15, 25 und sogar über 30 Jahre Schuldienst im Heim zurückblicken.

Während schon früher besonders die verheirateten männlichen Angestellten (teils) über (vier) Jahrzehnte der Anstalt / dem Heim die Treue hielten und ihre Arbeit da als Lebensaufgabe erachteten, blieben die ledigen, weiblichen Angestellten jeweils nicht sehr lange im Schlossdienst.

Gesundheit, Ernährung und Kleidung

Trotz der harten Arbeit konnte der allgemeine Gesundheitszustand der Schlossbewohner in all den Jahren des Bestehens der Anstalt abgesehen von Einzelfällen immer als gut bis sogar sehr gut bezeichnet werden, was nicht zuletzt an der Regelmässigkeit der Mahlzeiten und der Ausgewogenheit der Ernährung sogar in Krisenzeiten liege, wie die Vorsteher in ihren Rechenschaftsberichten jeweils stolz erwähnten. Bedeutendere Unfälle gab es auch kaum je und lediglich vereinzelt gab es Meldungen über Todesfälle unter den Zöglingen.

In der Erlacher Anstalt legte man seit jeher Wert darauf, dass die Bekleidung nicht normiert oder gar uniformiert sei. Grundsätzlich brachten die Eintretenden eine genau bezeichnete Anzahl Kleidungsstücke selber mit. Für den Ersatz sowie eine völlig neue “Ausrüstung” zum Austritt sorgte aber dann die Anstalt. Dafür war von Anfang des 20.Jahrhunderts bis in die zweite Hälfte der 1970er Jahre eigens eine Schneiderin oder ein Schneider angestellt. Seither ist die Einkleidung der Kinder vom Eintritt bis zum Austritt Sache der Eltern oder der Versorger.

Der Austritt, das “Leben danach”

Der Austritt aus der Anstalt erfolgte in der Regel nach der “Admission” (= Konfirmation). Als nach dem Zweiten Weltkrieg allgemein das religiöse Sendungsbewusstsein der Vorsteher stark in den Hintergrund trat, wurde der Zeitpunkt lediglich mit ”dem Ende der Schulzeit” beschrieben. Beim Austritt aus der Anstalt beziehungsweise aus dem Heim, wurden die Burschen jeweils durch den Vorsteher (ab 1972 durch den neuen Sozialfürsorger) in eine Berufslehre oder an einen Arbeitsplatz in die Obhut einer Meistersfamilie gegeben und in sogenannt “nachgehender Fürsorge” noch einige Monate oder Jahre betreut. Etwa ein Drittel der Austretenden fand eine Stelle in der Landwirtschaft, etwas mehr begannen eine Lehre in einem handwerklichen Beruf, während der Rest sonst eine Berufslehre machte oder als Fabrikarbeiter den Lebensunterhalt zu verdienen versuchte. Im Laufe der Jahrzehnte verloren die Berufe in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelbranche (in den 1970er Jahre sogar vollständig) an Attraktivität, wogegen besonders technische Berufe bei den “Schulabgängern” aus dem Schloss Erlach hoch im Kurs standen. Einige besuchten auch weiterführende Schulen.

Emanuel Tardent, Historiker

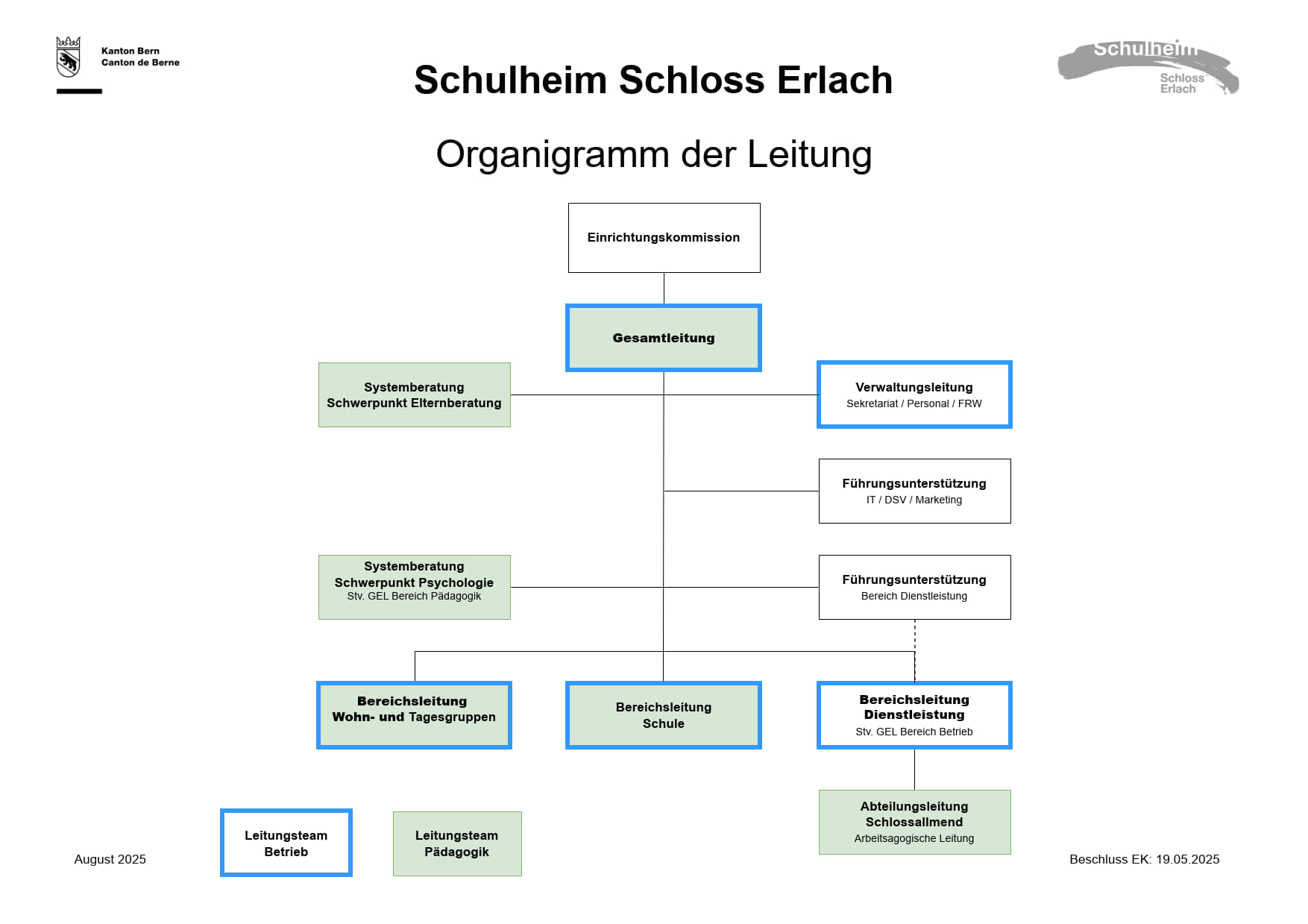

Die Einrichtungskommission ist die vorgesetzte Behörde der Einrichtung Schulheim Schloss Erlach. Sie setzt sich aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und vier bis acht Mitgliedern zusammen. Ihr gehören Fachpersonen aus den Bereichen Pädagogik, Sozialwesen, Forschung und Lehre, Ökonomie, Recht, Finanzwesen, Personalwesen und Administration sowie politische Repräsentanten aus der Standortgemeinde oder der Region der Einrichtung an.

Die Einrichtungskommission nimmt die strategische Führung und die unmittelbare Aufsicht in allen Aufgabenbereichen der Einrichtung wahr. Ihre Organisation und Aufgaben sind in der Verordnung über die stationären und pädagogischen Einrichtungen der Direktion für Inneres und Justiz (SPEV) geregelt.

Die kantonalen Aufsichtsbehörden sind vonseiten der Direktion für Inneres und Justiz (DIJ) das Kantonale Jugendamt (KJA) und vonseiten der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) das Regionale Schulinspektorat Seeland (RIS).

Präsident

Alexander Lees

Vizepräsidentin

Katrin Bartlome

Mitglieder der Einrichtungskommission

Andrea Hauri

Nadja Günthör

Harry Knoll

Doris Graschitz

Beisitz

Tanja Brkic, Gesamtleiterin

Nadja Fürer, Stv. Gesamtleitung Pädagogik

Urs Roth, Stv. Gesamtleitung Betrieb

Katharina Baumann, Vertretung Mitarbeitende

Beisitz / Administration Einrichtungskommission

Christina Michel, Leitung Verwaltung

Gesamtleitung

Tanja Brkic

+41 31 638 00 00 / tanja.brkic@be.ch

Stv. Gesamtleitung Ressort Betrieb

Das Ressort Betrieb vertritt die Gesamtleitung in allen betrieblichen Belangen und verfügt über die entsprechenden Kompetenzen und Vollmachten, um in deren Abwesenheit zu handeln.

Darüber hinaus nimmt das Ressort Betrieb als Beisitz an Sitzungen der Einrichtungskommission teil, um einen umfassenden Einblick in die Entscheidungsprozesse und Entwicklungen der Einrichtung zu gewährleisten.

Stv. Gesamtleitung Ressort Pädagogik

Das Ressort Pädagogik vertritt die Gesamtleitung in allen pädagogischen Belangen und verfügt über die entsprechenden Kompetenzen und Vollmachten, um in deren Abwesenheit zu handeln.

Darüber hinaus nimmt das Ressort Pädagogik als Beisitz an Sitzungen der Einrichtungskommission teil, um einen umfassenden Einblick in die Entscheidungsprozesse und Entwicklungen der Einrichtung zu gewährleisten.

Leitungsteam Betrieb

Das Leitungsteam Betrieb fungiert als zentrale Verbindung zwischen den verschiedenen Bereichen auf Leitungsebene und agiert als wichtige Informationsdrehscheibe, um einen reibungslosen Informationsfluss innerhalb der Einrichtung sicherzustellen. Mit seiner Koordinationsfunktion unterstützt das Leitungsteam Betrieb die Gesamtleitung sowohl in der strategischen als auch operativen Planung der Einrichtung. Es berät und unterstützt die Gesamtleitung sowie einzelne Mitglieder bei organisatorischen Entscheidungen und trifft entsprechende Beschlüsse.

Zusätzlich plant und organisiert das Betriebsleitungsteam regelmäßige Fortbildungen für das interne Team. Es arbeitet eng mit seinen Mitgliedern zusammen und fördert das gegenseitige Verständnis zwischen den verschiedenen Bereichen und Abteilungen.

Leitungsteam Pädagogik

Das Leitungsteam Pädagogik engagiert sich für die Schaffung eines stabilen betrieblichen Rahmens im Schulheim Schloss Erlach, der sowohl den Mitarbeitenden als auch den anvertrauten Kindern und Jugendlichen zugutekommt. Bei der Bewältigung aktueller Anliegen der Kinder und Jugendlichen sowie betrieblicher Fragen setzt es konsequent auf den systemischen und lösungsorientierten Ansatz (LOA), um nachhaltige Lösungen zu gewährleisten.

Zu den Aufgaben des Leitungsteams Pädagogik gehört die Entscheidung über gesamtbetriebliche pädagogische Angelegenheiten, die Ausarbeitung pädagogischer Konzepte für das Leitungsteam Betrieb (LT-B) sowie die Beratung zur Erarbeitung entsprechender Empfehlungen für die Gesamtleitung und das LT-B.

Pädagogische Leitung

Unsere pädagogische Leitung arbeitet eng mit den Eltern, den zuweisenden Stellen, allen Mitarbeitenden der Einrichtung und externen Fachleuten zusammen – von der Aufnahme des Kindes bis zum Abschluss seines Aufenthalts. Sie plant sorgfältig den Eintritt, begleitet Eltern und Kind während des gesamten Aufenthalts, vermittelt sachkundige Unterstützung, berät und unterstützt bei der Suche nach geeigneten Therapien. In enger Zusammenarbeit mit dem Kind, den Eltern und den zuweisenden Stellen plant sie die Anschlusslösung und einen geordneten Austritt. Darüber hinaus kann sie auch nach dem Austritt weiter unterstützend involviert bleiben.

Organigramm der Leitung

Organigramm Bereich Dienstleistung

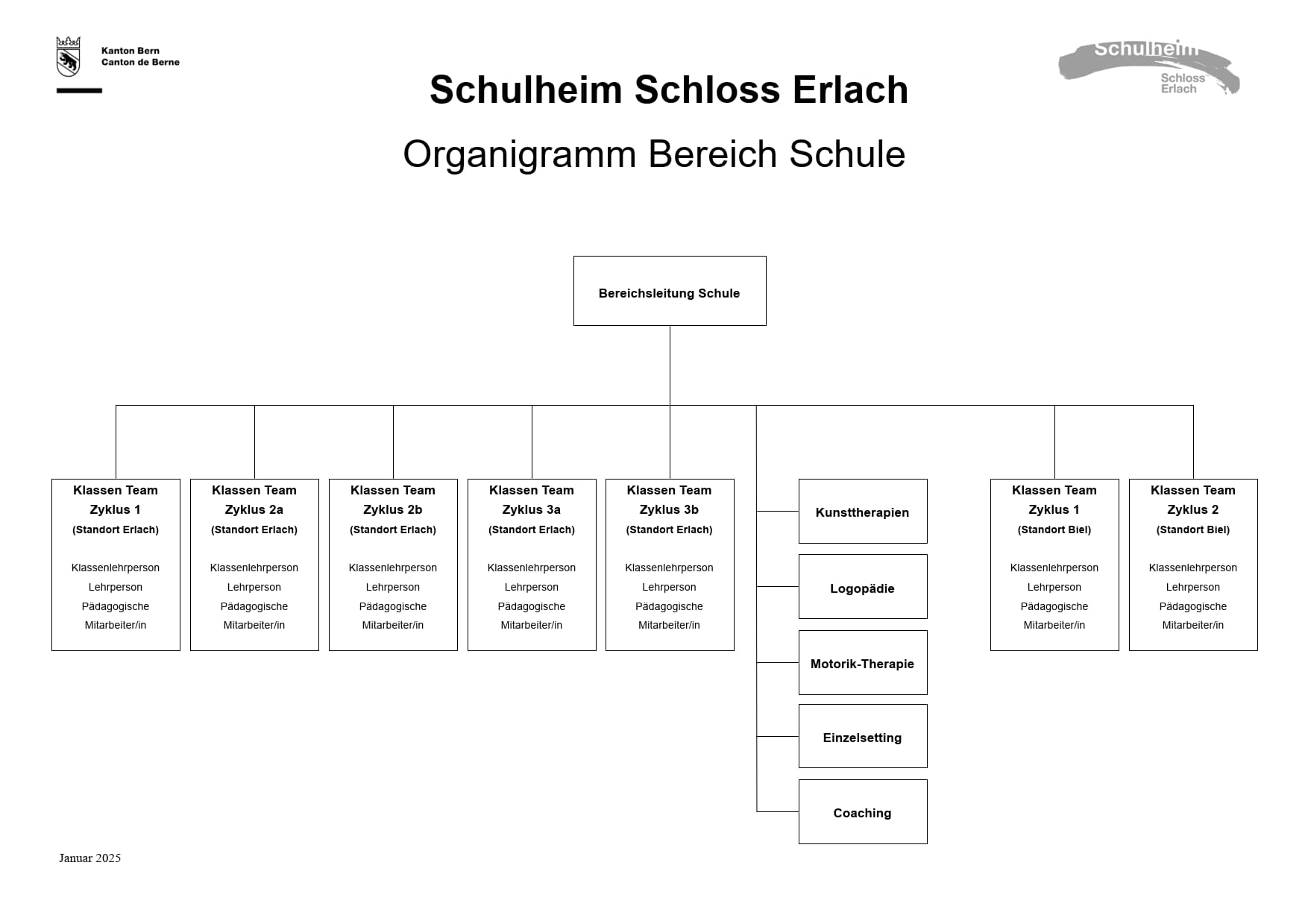

Organigramm Bereich Schule

Organigramm Bereich Wohn- und Tagesgruppen